日本小動物外科専門医のいる動物病院

相川動物医療センターAIKAWA VETERINARY MEDICAL CENTER

- 電話

- 03-5988-7888

- FAX・時間外救急電話

- 03-5988-7887

水頭症(Hydrocephalus)

- 専門分野

- 脳神経外科

- 水頭症

水頭症とは

水頭症は、脳脊髄液の循環異常による脳室の拡張と脳実質の圧迫が認められる神経疾患です。

シグナルメント

先天性水頭症は生後6ヶ月から1年前後のチワワ、ポメラニアン、シーズー、ヨークシャーテリア、マルチーズ、パピヨン、プードル、ペキニーズ、ブルドッグ、ボストンテリアなどのトイ犬種や短頭種で好発します。

脳腫瘍や脳炎などによる二次的な圧迫が原因で脳脊髄液流通路が閉塞する後天性水頭症は、どの犬種や年齢でも起こります。

症状

身体検査では、ドーム型の頭部、外腹側斜視、泉門開存などが見られます。

脳の障害部位に応じて、意識障害、旋回、徘徊、頭位回旋、てんかん発作、視覚異常、同腹犬と比べてしつけが覚えられない、怒りっぽい、不活発、麻痺、運動失調などが認められます。ただし脳室の拡張程度と症状は必ずしも一致するわけではなく、顕著な脳室拡大や脳実質の萎縮があっても無症状のことがあります。

診断

シグナルメント、臨床症状、神経学的検査、画像検査、脳脊髄液検査などにより総合的に診断します。

MRI検査では脳室拡大や脳実質の菲薄化、脳室周囲の浮腫を評価します。先天性水頭症は脳脊髄液流出路の閉塞や脳圧亢進所見などにより診断し、脳炎・腫瘍などの他疾患を除外します。また脊髄空洞症の併発が認められることもあります。

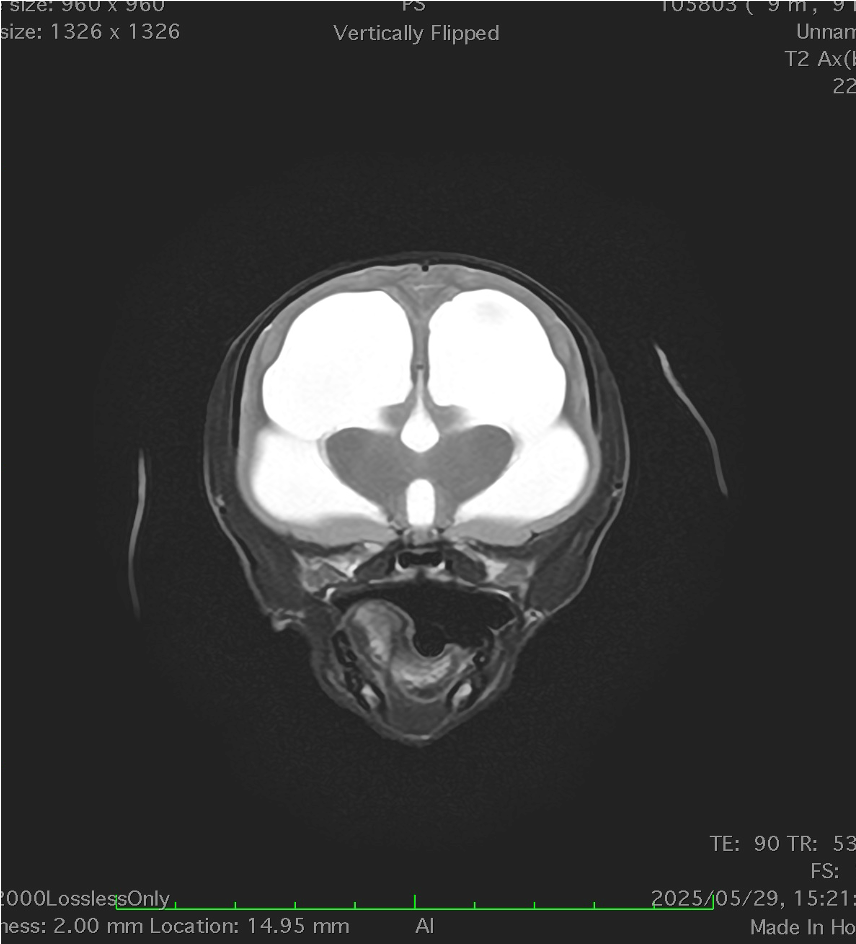

頭部MRI T2強調画像横断像 顕著な脳室拡大および脳実質の菲薄化が認められる

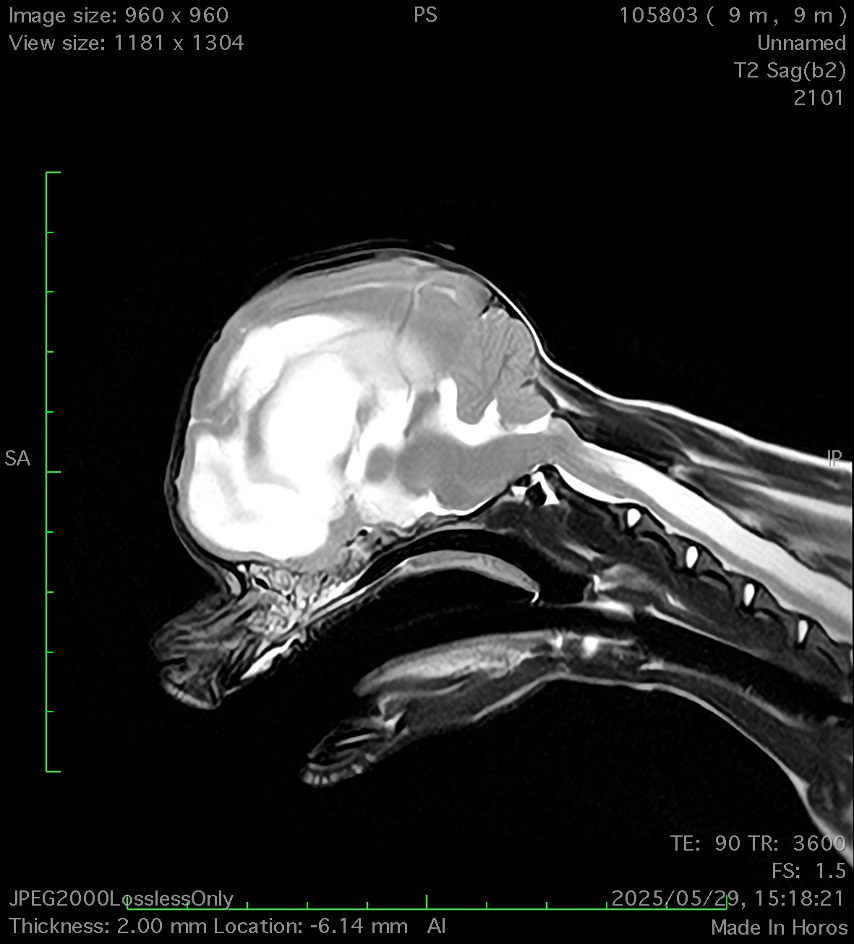

頭部MRI T2強調画像矢状断像 この症例では脊髄空洞症の併発も認められる

治療

先天性水頭症の治療は内科治療と外科治療があります。多くの場合は脳脊髄液の産生を抑制する薬や抗けいれん薬などの内科治療を開始します。症状が軽度の場合には内科治療に良好な反応を示しますが、その効果は一時的であり、長期の予後はあまり良くありません。症状が改善しない・または悪化する場合や、薬の副作用が認められ長期服用が困難な場合に外科治療を検討します。

外科治療は脳室腹腔短絡術(V-Pシャント術)が一般的です。脳室内の過剰な脳脊髄液をシャントチューブで腹腔に流し吸収させる方法です。シャントチューブを皮下に通すため、皮膚の感染症などがある場合はあらかじめ治療する必要があります。術後50-90%の症例で神経症状の改善が見込まれますが、術後合併症としてシャントチューブの閉塞、脱落、感染などがあり、再手術によるシャントチューブの交換が必要になることがあります。