日本小動物外科専門医のいる動物病院

相川動物医療センターAIKAWA VETERINARY MEDICAL CENTER

- 電話

- 03-5988-7888

- FAX・時間外救急電話

- 03-5988-7887

脳腫瘍(Brain tumor)

- 専門分野

- 脳神経外科

- 脳腫瘍

脳腫瘍とは

脳腫瘍は中枢神経系の機能に重大な影響を及ぼし、その多くが高齢の犬猫に発生します。MRIやCTなどの画像診断技術の向上や治療報告例の増加などにより、病態や予後が明らかになってきています。脳腫瘍には様々な種類があり、症状、発生部位、画像所見、病期などを把握して治療計画を立てます。それぞれの患者に合う治療法を選択することで、症状の改善や生存期間の延長が期待できます。

腫瘍の種類

脳腫瘍は、大きく分けて原発性(頭蓋内の組織から発生したもの)と二次性(隣接組織から浸潤または他臓器から遠隔転移)に分類されます。

犬・猫に発生する原発性脳腫瘍では髄膜腫が最も多く、犬の原発性腫瘍の45%、猫の原発性腫瘍の59%を占めます。他の原発性腫瘍として神経膠腫(グリオーマ)、脈絡叢乳頭腫、上衣腫、組織球性肉腫などがあります。

二次性脳腫瘍のうち、周囲組織から浸潤するものには鼻腔腫瘍、扁平上皮癌、下垂体腫瘍、骨肉腫などがあり、転移性腫瘍には血管肉腫、リンパ腫、乳腺癌、移行上皮癌、悪性黒色腫などがあります。

症状

脳腫瘍の症状は発生部位や腫瘍の大きさにより様々です。大脳病変の典型的な症状は、性格や生活習慣の変化、ふらつき、旋回、視覚異常、けいれん発作などが現れます。小脳病変では企図振戦や測定過大、脳幹病変では意識レベルの低下、麻痺、前庭障害などが観察されます。猫では食欲不振、元気消失など非特異的な症状の他、意識レベルの低下、旋回、けいれん発作、運動失調、行動の変化など多様な症状を示します。

進行した脳腫瘍ではけいれん発作が頻繁に起こります。全身性のけいれんや意識を保ったまま部分的にけいれんを起こす場合など様々ですが、特に長時間連続してけいれん発作を繰り返す重積状態では救急処置が必要です。いずれの病変も巨大化すると頭蓋内圧の上昇に伴い意識レベルが低下し最終的には昏睡状態に陥り、重度の脳ヘルニアを起こすと死亡します。

診断

症状、病歴、過去の治療反応などを評価し、血液検査、尿検査、レントゲン検査、腹部超音波検査などにより、全身の健康状態の評価、原発巣や遠隔転移の有無を確認します。頭蓋内の病変は、神経学的検査による病変の局在化に加えCTやMRIなどの高度画像検査で診断します。MRI検査では様々な撮影法により病変を詳細に評価し、腫瘍の種類を推測します。脳脊髄液(CSF: CerebroSpinal Fluid)検査は炎症性疾患との鑑別や腫瘍の特定に有用なことがありますが、頭蓋内圧が亢進している状態ではCSF採取によって脳ヘルニアを引き起こす危険があります。確定診断は手術時に切除した腫瘍組織の病理学的検査を行います。

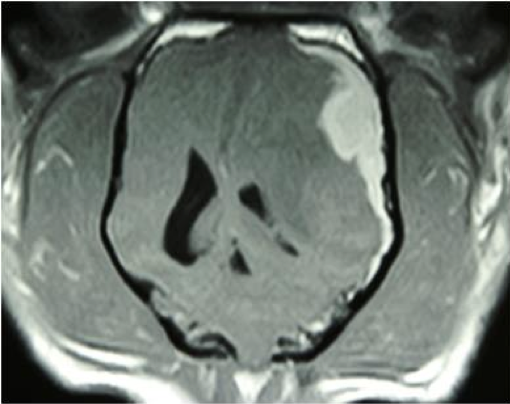

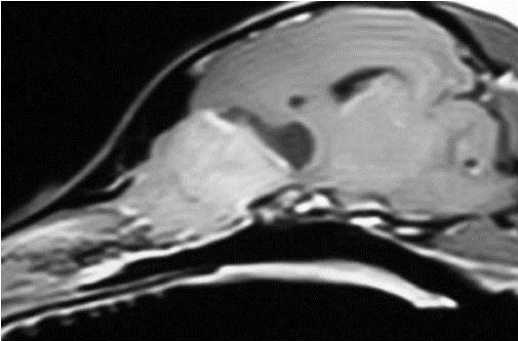

- MRI検査

T1造影後:大脳表層の髄膜腫、特徴的なdural tail signが見られる。

T1造影後:嗅球および鼻腔に浸潤した嗅神経芽腫

治療

脳腫瘍の主な治療法として外科療法、抗がん剤療法、放射線療法があります。

MRI検査で腫瘍の部位、大きさ、浸潤の程度などを評価し、外科切除の可否を判断します。経前頭洞開頭術・吻側テント開頭術・後頭骨開頭術などのアプローチ法の選択や腫瘍切除計画をたてます。

外科療法に加えて抗がん剤や放射線療法を併用することで、脳腫瘍再発までの期間の延長が期待できることがあります。外科的に切除不可能な場合でも抗がん剤療法や放射線療法を行うことがあります。

痙攣発作や意識レベルの低下を起こすような重症脳障害の患者には、抗痙攣薬や脳圧低下剤による対症療法をします。

予後

無治療または緩和療法のみの場合、脳腫瘍の予後はよくありません。予後関連因子としては腫瘍の発生部位、病理組織学的分類、転移の有無、神経症状の重症度などがあります。近年、犬猫の脳腫瘍の治療報告が増えていますが、治療法や外科手技も様々で予後に関する詳細なデータは十分とは言えません。

犬の髄膜腫は他の脳腫瘍に比べ生存期間が長いものもありますが(~6年)、その症例の状態や治療法によって様々です。猫の髄膜腫では腫瘍と周囲組織との境界が明瞭であることが多く比較的容易な摘出が可能であり、良好な予後が期待できます。